Según Cicerón, el hambre era el mejor condimento, “optimum cibi condimentum fames”, y éste fue el atroz aliño de alguna de las páginas más excelsas de nuestro Siglo de Oro.

Difícilmente pueda darse en otro país un fenómeno tan esperpéntico como la literatura del hambre. El Siglo de Oro fue la época de los grandes contrastes, el siglo de una corte tragona, de una voracidad sin límites, y, por otro lado, el siglo de los pobres de solemnidad, circunstancia que quedaba acreditada mediante la correspondiente “cédula de pobreza”, que extendía el párroco previa confesión y examen de conciencia. Tal esperpento lo avalaba una ley de 1540 que prohibía la mendicidad a “quien no hubiera sido examinado de pobre.”

¡Nunca tantos hubieran dado tanto por no aprobar aquel examen!

A mediados del siglo XVI había más de ciento cincuenta mil mendigos censados, más los que iban por libre, o sea, los pícaros, sobre una población de cinco millones de habitantes aproximadamente.

Esta situación y las disposiciones legales que intentaron regularla motivaron una alucinante controversia teológica sobre la caridad y la pobreza. Fray Domingo de Soto las refuta en su libro “Deliberaciones a la causa de los pobres” (Salamanca, 1545) y Fray Juan de Robles le replica con su obra “De la orden que en algunos pueblos de España se ha puesto a la limosna para remedio de los verdaderos pobres”, publicada también en Salamanca.

Esta chocante polémica viene a ser como el marco en el que se desarrolla una literatura aderezada con la crueldad del hambre.

La hambruna literaturizada

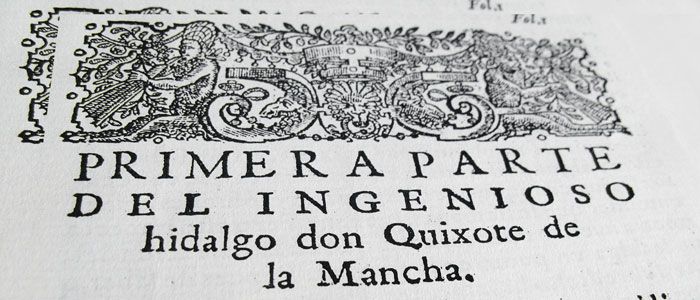

Mientras los frailes polemizaban, una legión de pícaros y famélicos hidalgos sufría alucinaciones, soñando con ollas podridas y manjares blancos. El hambre del Lazarillo, la del Buscón, la de Sancho Panza, la del Guzmán de Alfarache, la gazuza de los “pícaros de cozina, sucios, gordos y lucios, pobres fingidos, tullidos falsos, cicateruelos de Zocodover y de la plaza de Madrid, vistosos oracioneros, esportilleros de Sevilla, mandilejos de la hampa, con toda la caterva innumerable que se encierra debajo de este nombre: pícaro...”, descrita por Cervantes en La Ilustre fregona que, por cierto, nunca fregó; ese hambre fue el tremendo contrapunto a la opulencia y despilfarro de la clase dominante.

Un hambre que, como dice Cervantes en La gitanilla, era capaz de “arrojar los ingenios a cosas que no están en el mapa”. Idea que ya había aparecido en La Celestina, al afirmar Pármeno: “la necesidad y la pobreza, el hambre, que no hay mejor maestra en el mundo, no hay mejor despertadora y avivadora de los ingenios”.

Francisco de Quevedo en La vida del Buscón describe con numerosos juegos de ingenio el hambre que los estudiantes pasaban en casa de Dómine Cabra, donde las comidas eran eternas, porque no tenían principio ni fin.

El retrato que pinta Quevedo de Dómine Cabra ya presagia el hambre que espera a sus pupilos: “Él era un clérigo cerbatana, largo sólo en el talle... las barbas descoloridas de la boca vecina, que de pura hambre parecía que amenazaba comérselas... la cama tenía en el suelo, y dormía siempre de lado por no gastar las sábanas.

Al fin, él era archipobre y protomiseria”. Siglos más tarde, Pío Baroja pintaría en La busca una pensión que recuerda la del Dómine Cabra, pues la patrona alimenta a sus internos con una sopa “la cual, gracias a la cantidad de sebo, parecía una cosa turbia para limpiar cristales o sacar brillo a los dorados”.

Y que no se note

Si dramático fue el fenómeno del hambre, no menos dramático y sarcástico fue el tener que disimularla. “Somos gente que comemos un puerro y representamos un capón”, afirma Quevedo en el capítulo VI de La Vida del Buscón. En este disimulo del hambre el palillo de dientes se convirtió en arma fundamental.

Dice Cervantes en el entremés La guarda cuidadosa: “Yo le daré a vuesa merced un mondadientes que le estimo en mucho, y no lo dejaré por un escudo”. Y el Lazarillo habla así de su amo que llevaba ocho días sin comer: “¡Y verle venir al mediodía la calle abajo, con estirado cuerpo, más largo que galgo de buena casta! Y por lo que toca a su negra, que dicen, honra, tomaba una paja, de las que aun asaz no había en casa, y salía a la puerta escarbando los dientes, que nada entre sí tenían.”

Cervantes, como nadie, denuncia aceradamente la triste situación del hambriento fidalgo: “Pero ¡ay! miserable más que todos el bien nacido que va dando pistos a su honra, comiendo mal y a puerta cerrada, haciendo hipócrita al palillo de dientes, con que sale a la calle después de no haber comido cosa que le obligue a limpiárselos! Miserable de aquel, digo, que tiene la honra espantadiza, y piensa que desde una legua se le descubre el remiendo del zapato, el trasudor del sombrero, la hilaza del herreruelo, y el hambre de su estómago.”

Probablemente, estas palabras inspiraron a su contemporáneo Salvador Jacinto Polo la crueldad del siguiente epigrama:

Tú piensas que nos desmientes

Con el palillo pulido,

Con que, sin haber comido,

Tristán, te limpias los dientes;

Pero el hambre cruel

Da en comerte y en picarte,

De suerte que no es limpiarte,

Sino rascarte con él.

Los palillos que Guzmán de Alfarache le hacía a su amo eran verdaderas filigranas, solicitados hasta fuera de su entorno: “Hacíale palillos para sobremesa de grandísima curiosidad y tanta, que aun enviaba fuera presentados algunos dellos...”.

El hambre que padecieron en sus carnes tantos hidalgos y pícaros ha perdurado y todavía perdura en buena parte del planeta. Fue la cuna del hijo de Miguel Hernández en las “Nanas de la cebolla”:

Hambre y cebolla:

cielo negro y escarcha

grande y redonda.

En la cuna del hambre

mi niño estaba.

Con sangre de cebolla

se amamantaba.

Y Jorge Luis Borges, como tantos otros poetas, clamó por su desaparición en un poema, cuyos primeros versos suenan como una plegaria, que evocara el Padrenuestro:

Hambre antigua y atroz de la incestuosa guerra,

borrado sea tu nombre de la tierra.

Tú que entre el nacimiento del hombre y su agonía

pides en la oración de cada día.

Tú cuya lenta espada roe generaciones

y sobre los testuces lanzas a los leones.

Madre antigua y atroz de la incestuosa guerra

borrados sea tu nombre de la tierra

Sancho Panza, “hombre de bien (si es que este título se puede dar al que es pobre), pero de muy poca sal en la mollera”, al contemplar el festín de las Bodas de Camacho, “con corteses y hambrientas razones”, le pide a un cocinero que le deje mojar un mendrugo en una de aquellas ollas, a lo que el cocinero le respondió: “hermano, este día no es de aquellos sobre quien tiene juridición el hambre, merced al rico Camacho”. El hambre, por desgracia, sigue teniendo “juridicción” en casi todos los días del calendario en buena parte del mundo.