Vinopinión

Sin nada que ocultar

Autor: Serafín Quero

Fecha Publicación Revista: 01 de octubre de 2013

Fecha Publicación Web: 26 de octubre de 2015

Revista nº 450

Vaya por delante que degüelle es una mala traducción del francés ‘dégorgement’, que significa desatasco, desagüe o derrame. Las botellas de champagne no se degüellan, a ninguna se les corta el cuello, sino que se desatoran, eliminando los sedimentos acumulados en el cuello por congelación, idea que se le ocurrió al belga Walter Walfart y la patentó en 1896. Por ello, la mejor traducción sería eliminación. Degüelle en francés es ‘égorgement’ y degollar ‘égorger’.

Decía Ramón Gómez de la Serna que en toda comida siempre hay dos miradas furtivas, una la que lanzamos al escote de alguna hermosa dama y otra la que lanzamos a la etiqueta de la botellas de vino. La etiqueta es ante todo un documento informativo, que no tiene por qué estar reñido con la imaginación o la belleza. Su misión informativa se remonta a la época de los faraones egipcios. Cuando Howard Carter abrió en 1922 la tumba de Tutankamon, muerto en el año 1352 a.C., encontró junto a la momia varias ánforas de vino.

Todas llevaban alguna inscripción relativa al vino, en la que se indicaba el año, el viñedo, el propietario y el elaborador. La historia de la etiqueta ligada al embotellado de los vinos empieza hacia el año 1860. Hasta entonces, la identidad venía especificada en el corcho, o en etiquetas de plata o esmalte que se colgaban del gollete de las botellas o de los decantadores.

Por lo que respecta al champagne, sus etiquetas vivieron un momento de esplendor durante el siglo XIX, debido a la imaginación y buen gusto con que trabajaban los artesanos. Son auténticas obras de arte, finas y elegantes, en las que el oro y la plata resaltaban sobre un fondo negro. En ellas también predominaba la intensidad del color azul, la sutileza del rosa o los tonos verdes, ligeros e imprecisos. Estaban decoradas con guirnaldas, canastillos y lazos atravesados por sílfides. Gracias al champagne y al apogeo de la imprenta, evocaban placenteras y románticas sensaciones. Mas las botellas, tras el entramado de relumbrón y oropel, además de belleza y hermosura en su etiqueta deben contener en la contraetiqueta los suficientes datos que ayuden al consumidor a conocer el proceso de elaboración y el estado en que se encuentra el producto que compra.

En la actualidad, la información que reúnen las contraetiquetas del champagne, siendo correctos, resultan insuficientes. En ellas figuran el nombre de la firma o casa elaboradora, la fecha de la añada, si se trata de un ejemplar de añada, el tipo –brut zero, brut, sec…–, blanc de blancs' cuando sólo se han utilizado uvas blancas, el grado alcohólico, las iniciales seguidas de un código o número del productor y quizás un texto retórico en la contraetiqueta sobre la bondad del vino, indicando, a veces, las uvas utilizadas. Se echan en falta datos sobre su proceso de crianza y envejecimiento. Y lo que es más importante, la fecha de eliminación de los posos o dégormenet.

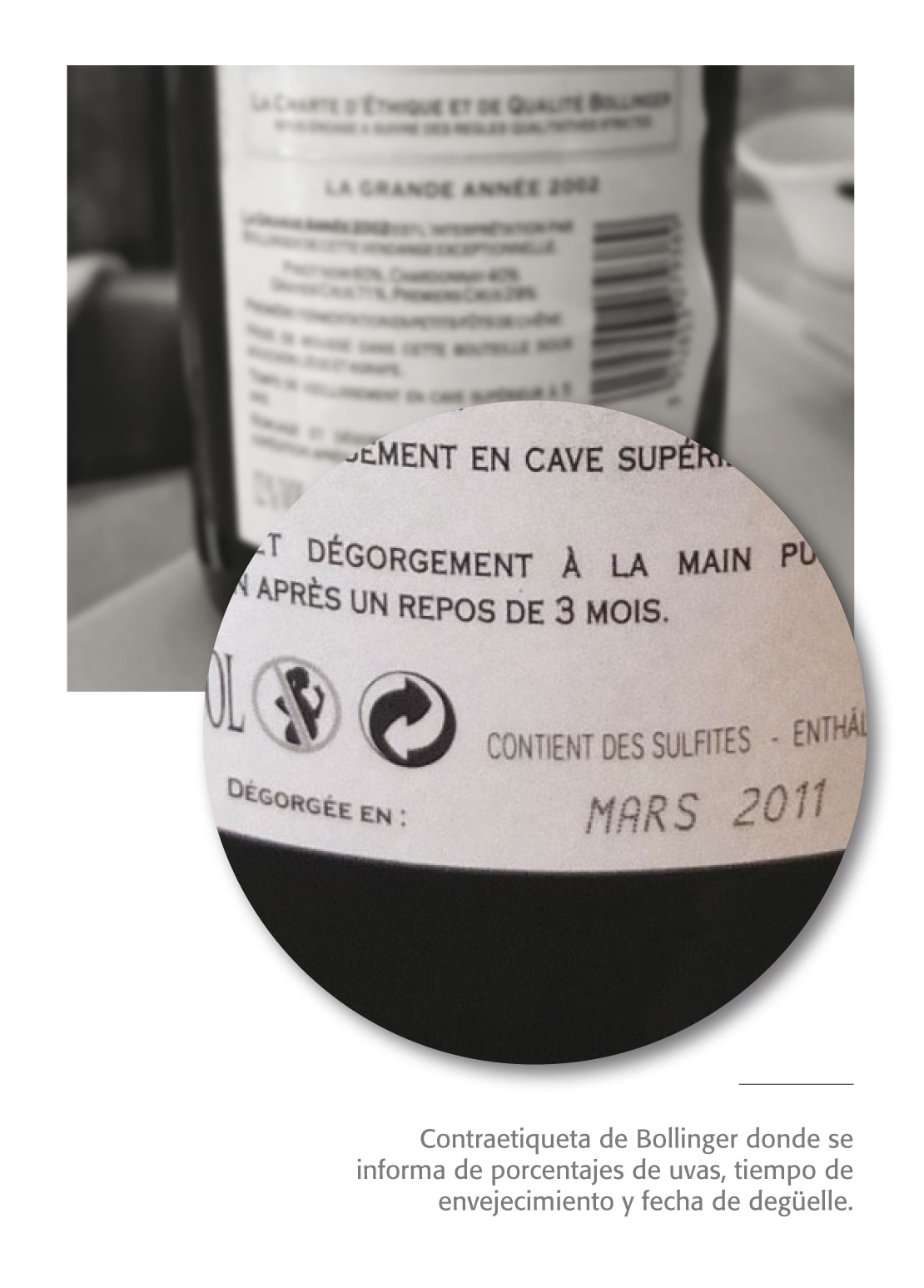

Afortunadamente, algunas casas incluyen es sus botellas referencias esenciales sobre el proceso de elaboración. Es el caso de Bollinger. Al tratarse de un champagne de añada, figura el año 2002: informa sobre los porcentajes de uvas utilizadas y los que proceden de Grands Crus y de Premier Crus, dónde realizó la primera fermentación –en este caso en pequeñas barricas de roble–, el corcho utilizado durante la toma de espuma, el tiempo de envejecimiento, cómo se realizaron el removido y la eliminación de los posos, y el dato de más importancia, la fecha de la eliminación de los posos o dégorgement, noviembre de 2011.

Bruno Paillard es otra firma que también reporta sobre las variedades con sus porcentajes, mes y año del degüelle, en algunas incluso el día y la cantidad de licor de expedición. Otro ejemplo, Moët&Chandon 2004 también incluye la fecha de la eliminación de los posos (2012). En España, las botellas del cava que elabora Torelló suelen contener también esta información.

Transparencia no solo en las burbujas

La fecha es de gran importancia, pues por ella sabemos el tiempo que el champagne lleva embotellado y, por tanto, el estado en que se encuentra. Es más, si es de añada y en su contraetiqueta figura la fecha de la eliminación de los posos, podemos calcular de manera aproximada cuánto ha durado el proceso de elaboración y su envejecimiento. Como una vez “degollado” ya no mejora, por la fecha de la eliminación del sedimento se averigua el tiempo que lleva listo para el consumo que, si ser excesivamente largo, puede haber perdido finura, frescura, sabor y color, debido a su evolución. La tiempo ideal para su consumo es durante los 4 y 5 años tras la eliminación del sedimento y el embotellado definitivo.

La eliminación del sedimento de Bollinger 2002 se realizó en noviembre de 2011. Tuve la suerte de beberlo en noviembre de 2012, o sea, un año después. Fue inolvidable, destacaban su finura, su deleitosa frescura y la asombrosa exhibición de su rosario pleno de diminutas burbujas que ascendían en línea recta de manera inacabable.

Para una mayor transparencia, otro dato que también debería figurar es la fecha de la ‘mise en cave’ o año del embotellado y su entrada en bodega. La cuvée se elabora con un vino base y distintos vinos de reserva, su secreto radica en una sabia combinación de los mismos. El vino base suele ser el del año anterior al del embotellado, por tanto mise en cave 1992 indica que el vino base es de 1991, etc. Si figurara en la botella, los clientes sabrían el año del vino base que intervino en la cuvée.

A pesar de que ante un millesimé alguien quizás pudiera confundir la fecha del embotellado con la de la cosecha, no estaría de más incluir este apunte, ya que nos daría más información. Ante un champagne sin añada sólo sabemos que, por ejemplo, es brut y poco más. Si en la botella figurara la mise en cave, al menos conoceríamos la fecha de su vino base y, teniendo en cuenta los años mínimos legales de su contacto con las lías, se podría calcular la edad que tiene. Charles Heidsieck fue el primero y quizás el único que incorporaba la mise en cave en las contraetiquetas. Un ejemplo a seguir.