Vinos del Mundo

Líbano e Israel

Autor: Helio San Miguel

Autor Imágenes: Borja Hernández

Fecha Publicación Revista: 30 de septiembre de 2015

Fecha Publicación Web: 06 de noviembre de 2015

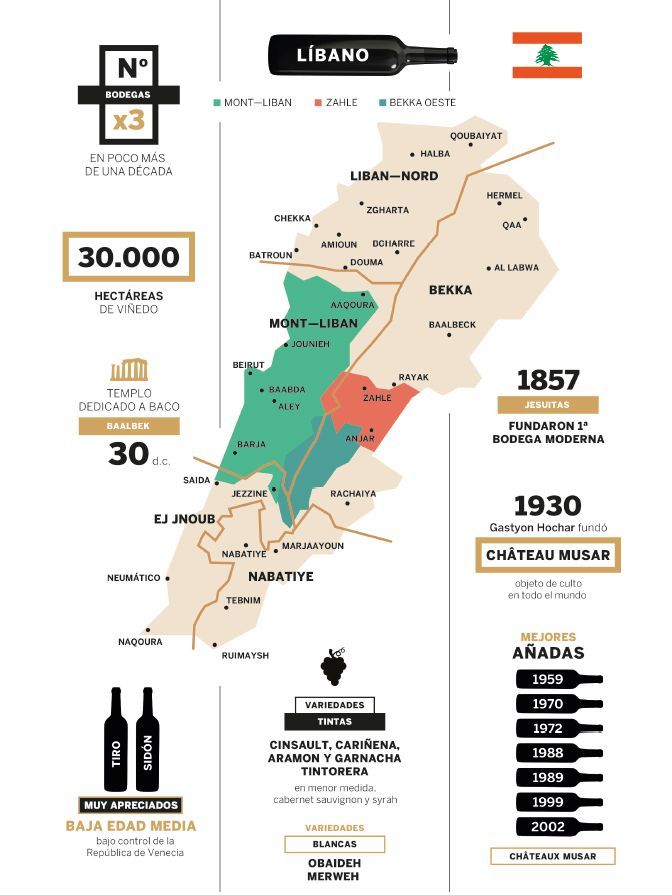

La ciudad de Heliópolis (hoy Baalbek), que tiene un templo romano dedicado a Baco, fue fundada en el valle de Bekaa, que es hoy la gran región vinícola libanesa y en la que se encuentran la mayoría de las viñas. En la Edad Media, ciudades como Tiro y Sidón cayeron bajo control de la república de Venecia y sus vinos fueron muy apreciados.

Bajo dominio otomano la viticultura languideció, aunque no desapareció del todo debido a que a las poblaciones cristiana y judía les fue permitido seguir elaborando vino bajo el llamado “Sistema Millet” del califato (“millet” tiene un significado parecido al de nación o comunidad), un pluralismo religioso que les garantizaba el mantenimiento de gran número de sus normas y regulaciones.

En 1857 monjes jesuitas plantaron viñas de la variedad cinsault y fundaron Château Ksara, la primera bodega moderna, aún en funcionamiento, y la que elaboró el primer vino seco de mesa libanés. Ksara, hoy ya en manos privadas, produce bajo distintas marcas el 70% del vino libanés. Otras siguieron este ejemplo, pero el salto cualitativo del vino libanés se produjo en 1930 cuando Gaston Hochar, un hombre de negocios, fundó Château Musar, cuyo histórico vino homónimo es objeto de culto y justificaría por sí solo incluir a Líbano en estas páginas. La viticultura moderna libanesa ha crecido bajo la sombra y la inspiración de Château Musar y se ha visto marcada también por la situación política de la zona –guerras e invasiones que han afectado seriamente a su industria vinícola–.

El valle del vino

Hoy Líbano cuenta con una cierta estabilidad política y el vino libanés está en pleno despegue. Ha pasado en poco más de una década de un puñado de bodegas a superar la treintena, casi todas con nombres franceses como “château”, “clos”, “domaine”, etc.

De sus cerca de 30.000 hectáreas de viñedo, todavía la mayoría se usan como uvas de mesa, para pasificación o para destilarse el licor anisado arak. La gran región libanesa es el citado valle de Bekaa y las variedades más plantadas son cinsault, cariñena, aramon y garnacha tintorera, con otras como cabernet Sauvignon y syrah añadidas recientemente.

Entre las blancas destacan variedades locales como merweh (también escrito como meroué) u obaideh (que se piensa que puede ser Chardonnay o estar relacionada con ella). Dadas estas variedades muchos de los vinos libaneses, incluidos los mejores, tienen mezclas inusuales (cabernet, syrah, cinsault, por ejemplo).

Entre sus bodegas destacan la mencionada Château Ksara, la excelente fundada por el francés Yves Morard que según la leyenda solo pudo convencer a los israelitas de que no era un espía probándoles que sabía hacer vino; la ambiciosa Massaya, establecida por los hermanos Sami y Razni Ghosn en colaboración con Cheval Blanc y Vieux Telegraph; Marsyas –fue consultor el reconocido Stephane Derenoncourt –; y también mencionar a Karam, por estar situada en la zona de Jezzine, fuera de Bekaa.

No obstante, la que destaca sobre las demás es Château Musar, cuya bodega se encuentra en el castillo de la ciudad de Ghazir, al norte de Beirut, por lo que hay que atravesar las montañas con las uvas del valle de Bekaa donde están los viñedos.

Musar elabora una amplía gama de vinos, pero en la cúspide de la pirámide están los afamados Château Musar blanco y tinto. El primero está elaborado con las mencionadas obaideh y merweh y envejece en roble por seis meses. El Musar blanco es un vino con acidez firme, toques cítricos, de frutos secos, cera y ahumados, así como algunas notas oxidativas, a veces muy pronunciadas.

No es un vino fácil ni para todo el mundo, pero al menos tiene una gran originalidad y complejidad, en un panorama en el que los vinos de más alta gama son cada vez más uniformes. El tinto, –el vino más importante de todos los que mencionamos en estas páginas–, ha sido comparado con otros como Barca Velha, Grange e incluso Vega Sicilia. No tan caro como ellos, está elaborado sobre todo con cabernet y cinsault, más porcentajes variables de cariñena, garnacha y monastrell, envejece en roble de Nevers y sale al mercado después de unos siete años.

Pese a que es frecuente ver notas que lo definen como un vino de mucho cuerpo y poderío, no lo es tanto, especialmente comparado con los vinos que se producen en la actualidad. Por hacer una descripción que pueda servir, entrado en años está a medio camino entre un burdeos y un rioja. Sí que tiene una gran capacidad de envejecimiento, con aromas complejos, anisados y todavía un toque de fruta, incluso con varias décadas a sus espaldas.

Pese a que es frecuente ver notas que lo definen como un vino de mucho cuerpo y poderío, no lo es tanto, especialmente comparado con los vinos que se producen en la actualidad. Por hacer una descripción que pueda servir, entrado en años está a medio camino entre un burdeos y un rioja. Sí que tiene una gran capacidad de envejecimiento, con aromas complejos, anisados y todavía un toque de fruta, incluso con varias décadas a sus espaldas.

Muchas añadas tienen una marcada acidez volátil, que unos consideran un defecto y otros una de las marcas de la casa. Añadas antiguas son relativamente fáciles de encontrar en subastas e incluso en tiendas de Nueva York y Londres, pues Musar exporta casi la totalidad de su producción. Acualmente Musar está en manos de los hijos de Hochar, especialmente Serge, que va derivando hacia una viticultura orgánica -sigue una filosofía poco intervencionista- a la que algunos críticos culpan de la gran variación no sólo entre añadas, sino entre botellas.

Con añadas antiguas merece la pena arriesgarse pues a veces deparan grandes sorpresas, pero entre las mejores están 1959, 1970, 1972, 1988 y 1989. Las de mediados de los 90, –como 1993 o 1995–, se asemejan a un rioja tradicional. De las más recientes destacan 1999 y 2002. Château Musar es, la mayoría de las veces, un vino conflictivo que cuenta con grandes detractores y admiradores.

Ciertamente en mi experiencia me atrevería a decir que algunas añadas son mediocres, pero lo que sí es cierto es que es un vino que no deja a nadie indiferente, que es un referente para los vinos no solo de su país, sino de todo Oriente Medio, y que solo el hecho de que Gaston Hochar fuera capaz de crear un vino de culto en Líbano que ha inspirado a toda una industria nacional, y que su familia haya mantenido su estilo, calidad y reputación contra viento y marea, graves crisis políticas, guerras e invasiones, por un período de más de 80 años, debería ser suficiente para tenerlo en nuestra lista de grandes vinos.

Israel

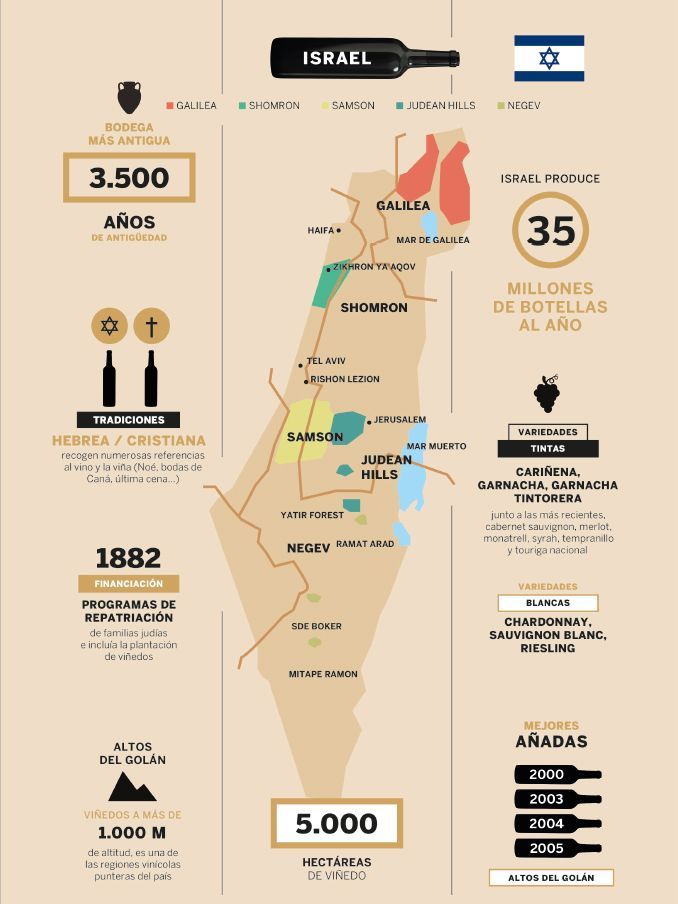

Otro país con una historia vinícola milenaria y uno de los posibles lugares donde la viticultura comenzó. La Biblia cuenta con numerosas referencias al vino y la viña, incluidas algunas de las más famosas recogidas en las tradiciones judía y cristiana (la embriaguez de Noé, las bodas de Caná, etc.), y el papel fundamental que el vino juega en la eucaristía, da fe de su importancia y ubicuidad en la zona.

Sin embargo, la llegada de Israel a la moderna viticultura ha sido más accidentada. Tras la caída del Imperio Romano y la invasión musulmana en el 636 se prohibió la ingesta alcohólica. Con las Cruzadas y el Imperio Otomano se restableció por algunos períodos –como sucedió en el Líbano–pero realmente no tuvo mucha importancia. Aunque hubo algún intento serio con la vuelta de los judíos en el siglo XIX, lo que marcaría el despertar del vino israelí fue la financiación por parte de Edmond James de Rothschild en 1882 de una cantidad mucho mayor que la que su padre había pagado por Lafite, para programas de repatriación de familias judías que incluía la plantación de viñedos para la elaboración de vino.

Incluso contrató a técnicos franceses para que enseñaran a hacer vino y seleccionaran las variedades, que procedían en su mayoría del Ródano y Languedoc, pues su clima era más cercano al israelí.

Vinos bajo supervisión rabínica

La industria creció poco a poco, sobre todo porque los judíos practicantes no están autorizados a beber vino convencional en las numerosas festividades judías, sino el que llaman kosher (que significa “correcto”), que debe estar elaborado por judíos y cumpliendo una serie de requisitos religiosos bajo supervisión rabínica. Ello creó un mercado nacional garantizado y un segmento de consumidores, -la diáspora judía por todo el mundo-, a los que exportar vino.

No obstante, también impone serias restricciones en cuanto a prácticas enológicas, por lo que muchos de los propios vinos israelíes no son kosher en la actualidad. Con la creación del estado israelí en 1948 la industria continuó creciendo pero realmente no despegó hasta la década de los 90. Lo mismo que en Grecia, el contar con un alfabeto diferente añade dificultades que se palian con la transliteración de los nombres, o con el uso de sus traducciones inglesas, que a veces se registran como el nombre oficial de regiones y marcas, sobre todo para exportar.

De la necesidad, virtud

En Israel domina un clima semidesértico, con otoños y veranos lluviosos y el período comprendido entre abril y octubre, muy seco y caluroso y sin apenas lluvia, lo que ha hecho que los israelíes sean líderes en la industria de riego por goteo. El país cuenta con 5.000 hectáreas repartidas en cinco grandes zonas vinícolas divididas a su vez en subregiones: Neguev, que ocupa toda la parte sur, incluido el desierto del mismo nombre y tiene viñedos sobre todo en Bersheva y Tel Arad; Montañas de Judea (Judean Hills en inglés y Harey Yahuda en hebreo), que incluye Jerusalén y Cisjordania y contiene las subzonas de Jerusalem, Beth-El, Hebron y Bethlehem; Samson (Shimshon), comprendida entre la anterior y la costa sur del país, con las subregiones de Adulam y Dan; Samaría (Shomron), la parte central norte y la de mayor producción, incluyendo la zonas costeras al sur de la ciudad de Haifa y con las subzonas de Carmel (alrededor del monte Carmelo) y Sharon; y finalmente Galilea (Galil en hebreo y Galilee en inglés), la zona más septentrional, que incluye el lago Tiberíades y tiene las subregiones de Canaan-Meron, Naftali, Nazareth- Caná, Tabor y Golan Heigths, de suelos volcánicos.

Ésta última, los Altos del Golán, fue anexionada tras la guerra de 1967 y se considera internacionalmente territorio ocupado. Sin embargo desde que en 1981 la administración militar dio paso a una civil, ha visto crecer los asentamientos y se ha convertido en una de las regiones vinícolas punteras del país con sus viñas en suelo rocosos y su altura de más de 1.000 metros.

Las variedades de uva en Israel son sobre todo francesas. Las primeras fueron las que se plantaron por la iniciativa de Rothschild y de ellas permanecen cantidades significativas de cariñena, garnacha, garnacha tintorera, y las blancas semillon, moscatel y chenin blanc.

Desde los 90 han entrado con fuerza cabernet sauvignon, que ya ocupa un 25% del viñedo, merlot, syrah, sauvignon blanc y chardonnay, junto con algo de riesling. Recientemente, variedades como monastrell, tempranillo y touriga nacional han sido introducidas. Israel cuenta con menos de cuarenta bodegas comerciales, pero con más de doscientas familiares y cooperativas que pertenecen a los famosos kibutzs. La más avanzadas están equipadas ya con depósitos de acero y barricas y están empezando a sacar sus propios vinos.

De las comerciales, las cinco mayores producen el 80% del vino y la más grande y antigua es Carmel, que fue fundada como Rishon Le Ziyyon bajo los auspicios de Rothschild, y comercializa cerca de la mitad del vino israelí. Entre las mejores bodegas del país destacan Domaine du Castel, cuyo Grand Vin es uno de los mejores; Golan Heights, que embotella sus vinos bajo varias marcas como Yarden y Gamla para los de más calidad, y Golan y Mount Hermon para los más baratos; y Yatir, propiedad de Carmel, que está en Tel Arad, cerca del Mar Muerto. Otras bodegas que merece la pena probar son Amphorae, Château Golan, Clos du Gat, Flam, Galil Mountain, Margalit, Pelter, Sea Horse, Tulip y Tzora, esta última de un kibutz.

La viticultura está experimentando una gran expansión que si se mira más allá de los vinos estrella de las altas puntuaciones, resulta cada vez más diverso y sorprendente y también más accesible para el aficionado con curiosidad y amplitud de miras. Y un mundo también en el que los países productores tradicionales y sus regiones líderes, elaboran mejores y más variados vinos que nunca.