Alberto Herráiz

Herráiz y el guisArte

Autor: Óscar Caballero

Fecha Publicación Revista: 01 de marzo de 2017

Fecha Publicación Web: 23 de mayo de 2017

Si los bodegones ilustran en museos productos y comidas ¿cómo puede un restaurante ilustrar bodegones? Alberto Herráiz –cuatro generaciones de restauradores conquenses– y el erudito Juan Manuel Bonet, historiador de arte y director del Cervantes parisino, se lo plantearon una tarde del 2014.

La duda la resolvieron en París, claro, donde Herráiz empleó cuatro lustros de su vida y oficio en construir una embajada de las cocinas españolas, su restaurante Fogón. Y Bonet recibe, en ese Cervantes que enseña las cuatro lenguas españolas, a las artes de la España múltiple y de la América que habla castellano.

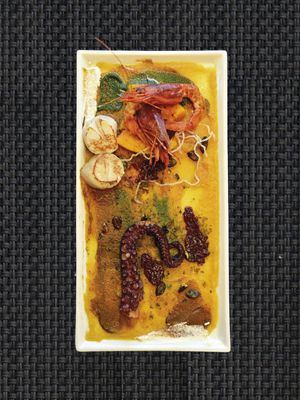

Herráiz, además de inventar desfiles de tapas –dos propuestas al mes–, y múltiples arroces, o esos menús intelectuales (a un libro de Vázquez Montalbán; a la exposición Dalí del Centro Pompidou), tiene una obsesión: los cuadros que el mundo llama naturalezas muertas y España bodegones.

Resultado, entre el historiador y el chef decidieron que los nueve cuadros que en nueve meses y otros tantos menús serían expuestos en el plato, en el Fogón, tendrían master class correlativa en el Cervantes. Herráiz desvelaría sus técnicas y Bonet sus conocimientos.

Cuadros en las mesas

Entre El aguador de Sevilla, ese Velázquez que por culpa de la invasión napoleónica de España terminó en Londres, y un Picasso con cerezas (Le buffet du Catalan) que el malagueño pintó para seducir a Françoise Gillot, Herráiz asumió el desafío de traducir cuadros en sus mesas.

Entre El aguador de Sevilla, ese Velázquez que por culpa de la invasión napoleónica de España terminó en Londres, y un Picasso con cerezas (Le buffet du Catalan) que el malagueño pintó para seducir a Françoise Gillot, Herráiz asumió el desafío de traducir cuadros en sus mesas.

Unas mesas muy especiales. Sin cubiertos visibles, a disposición del cliente en un cajón del mueble, diseñado por Herráiz “para facilitar el servicio de tapas, que llegan en ráfagas”. Y una cocina definida por Herráiz con el neologismo Mesamorfosis, búsquedas de gusto y de texturas. También creó una vitrina con temperatura (23º) y humedad constante para entronizar un jamón ibérico. O, contrariado por una pequeña mancha de humedad que asomó en una de las paredes recién pintada, la enmarcó para convertirla en obra.

La cocina pintada tuvo buen marco en ese espacio voluntariamente sin folklore, como la carta diseñada por el pintor Miquel Barceló, entre aceites aromatizados en cocina, mantequilla cruzada con grasa jamonera, vinos de la casa con etiquetas firmadas por diversos artistas, vermú compuesto por Herráiz en bodega tradicional de Tarragona, como la sangría de la casa, o manzanilla en sacas por estación.

Si el Velázquez sedujo a Herráiz por “la dificultad de cocinar transparencias”, la Naturaleza muerta con conejo, de Miró, le pidió “un equilibro de especias cálidas; y el agua de la jarra para un arroz de pollo y conejo”.

Sugerencias ante el frigorífico

Mientras Bonet veía “dos Españas en la luminosidad de La nevera nueva, de Antonio López, de 1991-94, en contraste con su versión más sombría de 1966”, Herráiz se imaginaba “en vacaciones, frente al frigorífico de otra persona, obligado a improvisar una cena”.

El Bodegón de cardo y zanahorias de Juan Sánchez Cotán, sobre fondo negro, provocó “un menú en blanco y negro y contraste de sensaciones gustativas”. Privilegio de artista vivo –y de cliente del Fogón– Miquel Barceló escogió su cuadro: Sin título. Para guisarla, Herráiz aplicó “el sabor de los colores en la pintura de Barceló” y “el súper realismo de una copia comestible”, en alusión al libro Nature de su tocayo Adrià.

La cocina violeta con pescado de Pierre Roy, una nature morte de Chardin del siglo XVIII, un clásico de Luis Meléndez –según Herráiz: “cocina acidulada con salmón”– o ese cuscús en paella porque el Picasso le sugería cocina sefardí, bordaron sus menús de pinacoteca.

Las pasiones de Herráiz: arte y cocina

Distintos, pero reconocibles para sus clientes habituales: de Catherine Deneuve a Pierre Cardin, de François Hollande en su época de candidato al pintor catalán Antoni Taulé. Porque cuando Herráiz, tras haberse fundido “las propinas que recibí desde los siete años cuando empecé a colaborar en el restaurante de mi madre y que mi padre me hizo ahorrar”, en un recorrido gourmet por los tres estrellas de Francia, decidió en 1997 que París le permitía unir sus dos pasiones, la del arte y la de la cocina, tuvo claro que aportaría “mi paladar español”.

Es decir, “rancios, amargos, fondos, azafrán y pimentón, escabeches revisitados, para sobresaltar a parisinos enterados, pero confundidos por la nefasta versión turística de nuestras cocinas”.

Pedagogía del arroz

También supo que una de las patas de la suya serían los arroces. El cereal más consumido del mundo es también el más identificable con España. Pero a menudo y desgraciadamente en una versión gastronómicamente lamentable, grasa, con colorante y acumulación de tropiezos, en mesas turísticas españolas, ferias taurinas de Francia o pescaderías parisinas. Y, a veces con la mejor voluntad pero sin saber ni paladar, en restaurantes españoles de la diáspora.

Sus arroces en paella, del espesor de un dedo –tuvo que hacer pedagogía con la noción de que continente y contenido se llaman igual: paella; y se ciñó al arroz de Calasparra o Delta del Ebro, al pimentón de La Vera, al azafrán del año– sedujeron a un público que terminó por incluir a casi todos los grandes cocineros franceses.

De hecho, uno de sus clientes de domingos por la noche, Alain Ducasse, publicó en su editorial el primer libro francés de Herráiz: Gaspacho (traducido luego, Gazpacho, en Akal).

El neófito se profesionalizó con un estuche de diez libros en la colección Dix façons de le preparar, diez maneras de prepararlo, en L’Épure, en los que además de recetar desde tapas hasta bocatas, hay un diccionario francés-Fogón, “para traducir a la clientela las características diferenciales de mi cocina o descubrirle productos”.

Sin olvidar, con la editorial Phaidon, en inglés, en francés y en castellano, un Paella con 108 recetas. “Es el manual de mi rizvolution”, proclama Herráiz: paella blanca, otras “de ida y vuelta” (España/India; mestiza hispano francesa con blanquette de veau), la negrísima que imita el ultra negro del pintor Pierre Soulages, la Inversée au turbot, invertida, con corona de espina… de rodaballo.

Curriculum culinario

Herráiz nació entre fogones. “Nuestra casa era muy especial: sólo habitaciones. Comíamos y casi vivíamos, en el restaurante, el Mesón Nelia, de mi madre”. Con ocho años ya vestía chaqueta de camarero. Y con 12 hacía sus pinitos en cocina. Más tarde tuvo su restaurante, embanderado con las nuevas cocinas españolas.

Y como Cuenca es ciudad de arte, allí comían artistas como el pintor Antonio Saura. O Ramón Chao, que antes de ser importante periodista de París o el autor de un libro sobre su paisana gallega, La Bella Otero y/o de convertirse –como él se presenta– en “el padre de Manu Chao”, fue un joven pianista cuya virtuosidad le hizo ganar la beca que le transformaría para siempre en parisino.

De Chao es por otra parte el texto del catálogo de la exposición Antojos, de Antonio Pérez, en 1999 en el Cervantes parisino. Pérez, con Fundación a su nombre, en Cuenca, consagrada a los objetos hallados, esa forma poética del arte, pone esta dedicatoria en el catálogo de la muestra: “Para Alberto Herráiz, con quien tantos objetos he encontrado”.

Concepto 2017

Chao le prestó a Herráiz su casa parisina para una primera incursión, la que le inoculó el veneno. Y le ayudó a instalarse. Más tarde, Herráiz se casó –su mujer, Vanina, multiplicada en pastelera, sumillera y directora de sala–, tuvo un hijo y arraigó.

Ahora, y porque “hemos cambiado de siglo y la cocina, el restaurante, la sala, han pegado también unos cambios vertiginosos”, Herráiz aprovechó la excusa de reunir las recetas de su cocina pintada, las fotos de David del Río, las opiniones de Bonet (las mismas que sazonaron sus clases en el Cervantes) en “un libro que transforme los bodegones en naturaleza viva”, para poner su Fogón “en modo pausa”.

Así, por primera vez desde su niñez, comenzó este 2017 –veinte años después de su instalación– sin oficiar en fogones e incluso sin Fogón –vendió el establecimiento asomado al Sena–, para “concentrarme en un libro sobre los nueve pintores emplatados”. Un libro que debe reunir, en torno a cuadros y recetas y fotos, el saber apasionado de Bonet y la pasión sabrosa de Herráiz.

Al mismo tiempo, “concibo ya, con Vanina, el Fogón de la segunda década del siglo, con la misma voluntad de crear una asociación de sabores que se entiendan entre sí, que sean comprendidos por el comensal y que provoquen placer. Pero con un concepto más acorde con el nuevo aire que sopla hoy, en París y en el mundo, en cocinas y salas”.